Herzlich willkommen in der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie

In der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie der Auguste-Viktoria-Klinik wird das gesamte Spektrum der konservativen und operativen Behandlung von Bandscheiben- und Wirbelsäulenerkrankungen, von Wirbelsäulenverletzungen und Wirbelsäulenfehlstellungen durchgeführt. Jährlich werden mehr als 900 Eingriffe durchgeführt.

Mit jährlich mehr als 900 operativen Eingriffen hat die Klinik überregionale Bedeutung in der kompetenten Versorgung jeder Art von Erkrankung der Wirbelsäule erreicht. Durch die hohe Anzahl der Operationen können Sie auf eine routiniert durchgeführte Behandlung vertrauen, die die Möglichkeiten, Ihre Beschwerden zu lindern, voll und nach dem neuesten Stand der Forschung ausnutzt.

Regelmäßig ist unsere Klinik ein Referenzzentrum, in dem neue Implantate hinsichtlich ihres Nutzens für die Verbesserung der Versorgung der Patient*innen eingeschätzt werden. Darüber hinaus finden Ausbildungskurse für Wirbelsäulenchirurgen statt, die sich von unserer Erfahrung anleiten lassen und das Erlernte in ihren Kliniken weiterführen.

Wirbelsäulensprechstunde

Montag bis Donnerstag, 8 bis 15 Uhr, Freitag, 8 bis 12 Uhr

nach telefonischer Anmeldung über die Ambulanz

per Telefon 0 57 31 / 2 47 20 00 oder

per E-Mail avkAmbulanz[at]muehlenkreiskliniken[dot]de

Privatsprechstunde des Klinikdirektors

Mittwoch 8 bis 15 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung über das Sekretariat

per Telefon 0 57 31 / 2 47 32 01 oder

per E-Mail wirbelsaeulenchirurgie-avk[at]muehlenkreiskliniken[dot]de

Skoliose-Sprechstunde

Mittwochs nach Anmeldung über die Ambulanz

per Telefon 0 57 31 / 2 47 20 00 oder

per E-Mail an avkAmbulanz[at]muehlenkreiskliniken[dot]de

Notfallsprechstunde

Täglich nach vorheriger telefonischer Vereinbarung über die Ambulanz

per Telefon 0 57 31 / 2 47 20 00 oder

per E-Mail an avkAmbulanz[at]muehlenkreiskliniken[dot]de

Um die medizinische Versorgung unserer Patient*innen ständig weiterzuentwickeln und auf die Bedürfnisse anzupassen, arbeiten wir mit einer Vielzahl von Organisationen, Partner*innen und Selbsthilfegruppen zusammen, dazu zählen unter anderem folgende:

Das Deutsche Skoliose Netzwerk

Etwa 900.000 Menschen in Deutschland leiden an einer Skoliose. Betroffene haben sich im Deutschen Skoliose Netzwerk zusammengeschlossen, um einander Hilfen anbieten zu können. Den aktuellen Informationsflyer können Sie hier herunterladen.

Kontakt:

Deutsches Skoliose Netzwerk

Luisenstraße 76, Siegburg

E-Mail: info(at)netzwerkportal-skoliose.de

www.netzwerkportal-skoliose.de

Lernen Sie das Klinikteam kennen

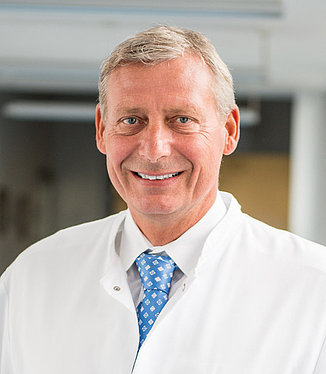

Dr.

Michael Vahldiek

Direktor

Christine Becker

Chefarztsekretariat

Telefon: 0 57 31 / 2 47 32 01

E-Mail: wirbelsaeulenchirurgie-avk[at]muehlenkreiskliniken[dot]de

Claudia Siebert

Chefarztsekretariat

Telefon: 0 57 31 / 2 47 32 02

E-Mail: wirbelsaeulenchirurgie-avk[at]muehlenkreiskliniken[dot]de

Dr.

Matthias Hackbart

Ltd. Oberarzt

Dr.

Olaf Buhrmester

Oberarzt

Abdulhassib Alhabyan

Oberarzt

Dr.

Alexander Zorrmann

Oberarzt

Alaa Aldien Rihawi

Oberarzt